Catatan ini saya tulis berdasarkan berbagai pengalaman saya dalam melihat dunia dan bergaul dengan orang-orang dari beragam latar belakang budaya, agama, bahasa, dan geografi.

Di era modern ini, kita hidup dalam dunia yang dihantui oleh angka. Setiap hari, kita dibombardir dengan statistik, data, dan pencapaian kuantitatif yang menjanjikan kebahagiaan sejati. Namun, mari kita berhenti sejenak dan merenung: apakah benar semua ini membuat kita lebih bahagia, atau justru kita semakin terjebak dalam ilusi prestasi semu?

Coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih lucu. Kita punya si Pak Budi, yang baru saja memecahkan rekor sebagai karyawan dengan laporan terbanyak yang disusun dalam satu bulan. Hebat, bukan? Tapi tunggu dulu, saat kita melihat lebih dalam, ternyata semua laporan itu hanya berisi kata “OK” berulang-ulang. “Tapi hei, itu tetap angka, bukan?” kata Pak Budi sambil tersenyum lebar.

Kemudian ada Bu Ani, yang bangga dengan jumlah pengikutnya di media sosial yang mencapai jutaan. Ia adalah selebriti Instagram yang dikenal karena memposting foto-foto dirinya tersenyum di depan berbagai landmark terkenal. “Lihat, saya di Menara Eiffel!” katanya sambil mengabaikan kenyataan bahwa sebenarnya ia hanya di depan poster Menara Eiffel di studio fotonya sendiri. Tapi siapa yang peduli, kan? Jumlah pengikutnya tetap menghitung, dan itulah yang penting.

Tidak ketinggalan, kita juga punya Pak Ridwan, teman yang keberulan menjadi pejabat di kementerian, yang bangga dengan GDP negara yang terus meningkat. “Ekonomi kita berkembang pesat!” serunya di setiap pidato. Namun, di balik angka-angka fantastis itu, jumlah orang yang masih merasa kesepian dan depresi juga meningkat. “Tapi, hei, setidaknya kita kaya secara statistik!” kata Pak Ridwan dengan senyum penuh percaya diri.

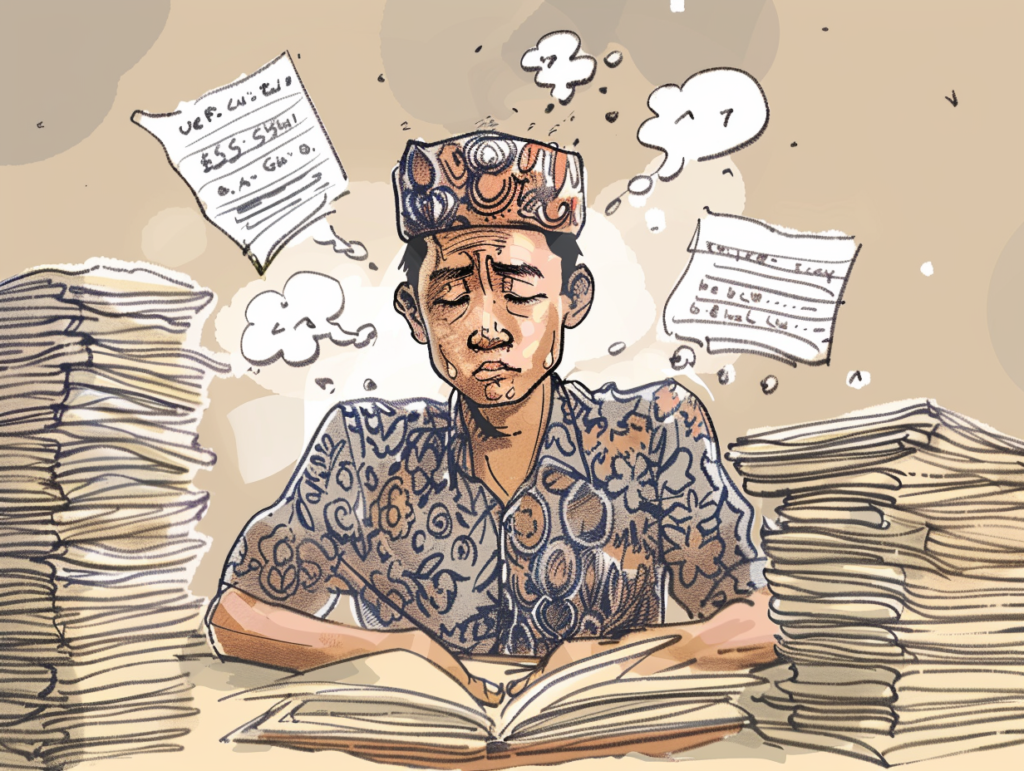

Jangan lupa si Mbak Tia, rektor universitas terkenal yang sangat bangga dengan kenaikan peringkat universitasnya di daftar dunia. “Kita sekarang peringkat 300 besar dunia!” katanya penuh semangat. Tapi di balik prestasi ini, banyak mahasiswa yang stres dan merasa tertekan oleh beban akademis yang berat. “Tapi hei, setidaknya kita punya peringkat yang bagus!” ujarnya sambil mengabaikan kesejahteraan mahasiswa yang sebenarnya. Dosen-dosen pun tak luput dari penderitaan, terjebak dalam lingkaran riset abal-abal yang tidak realistis, hanya untuk mengejar angka dan publikasi tanpa etika demi angka dan remunerasi. “Setidaknya kita produktif!” seru para dosen, meski kualitas riset dan integritas ilmiah sering kali dikorbankan.

Dan akhirnya, ada si Doni, teman lama yang baru saja pindah kewarganegaraan ke negara maju di Amerika Utara. Setiap kali bertemu, ia selalu membandingkan segala sesuatu dengan negara barunya. “Di sana semuanya lebih hebat! Lihat peringkat universitas, teknologi canggih, dan kualitas hidup!” serunya sambil mengejek bekas negara yang telah membesarkannya. Tapi di balik kebanggaannya, Doni sering lupa menyebutkan betapa ia merindukan makanan rumah dan kehangatan keluarga yang ia tinggalkan. “Tapi hei, angka-angka itu tetap mengesankan, kan?” katanya dengan nada mengejek.

Ironisnya, kita terus menerus mengejar angka-angka ini sambil mengabaikan esensi dari hidup itu sendiri. Kita menghargai pencapaian yang kadang-kadang semu dan melupakan makna sejati dari kebahagiaan. Kita lupa bahwa hidup bukanlah tentang berapa banyak angka yang bisa kita kumpulkan, tetapi tentang kualitas hubungan, kesejahteraan mental, dan kebahagiaan yang datang dari dalam.

Jadi, mari kita berhenti sejenak dari mengejar prestasi semu ini dan mulai menghargai hal-hal yang benar-benar penting. Mari kita hargai ketulusan, kebahagiaan yang tidak terukur, dan makna sejati dari hidup kita. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang angka, tetapi tentang bagaimana kita merasakan dan menghargai setiap momen yang kita jalani.

Dan untuk Pak Budi, Bu Ani, Pak Ridwan, Mbak Tia, dan Doni (yang nama-nama tersebut hanya sebagai ilustrasi), mungkin sudah saatnya mereka belajar bahwa hidup lebih dari sekadar angka di atas kertas atau layar ponsel. Mari kita tertawa bersama, karena dalam kelucuan inilah kita menemukan kebenaran yang seringkali kita abaikan: bahwa hidup yang bermakna tidak bisa diukur dengan angka semata.

Lalu, ada lagi dasar filosofis yang mendukung ide ini. Filsafat Stoisisme misalnya, mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jadi, ketika Pak Budi mengulang “OK” sebanyak mungkin, dia sebenarnya sudah mencapai zen. Kemudian, Aristoteles dengan pronesisnya bilang bahwa kebijaksanaan praktis adalah kuncinya, bukan jumlah like di Instagram Bu Ani. Pendekatan postkolonial? Tentu, itu mengingatkan kita untuk menghargai budaya lokal, bukan sekadar mengejar ranking universitas. Dan humanisme? Nah, itu tentang mengakui nilai dan potensi kita sebagai individu, tidak perlu membandingkan dengan prestasi semu negara lain seperti yang dilakukan Doni. Jadi, dengan mengadopsi cara berpikir ini, kita mungkin bisa menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan bahagia, yang menghargai nilai-nilai lokal sambil tetap terbuka untuk belajar dari luar dengan bijaksana, tapi tidak secara obsesif, tentu saja!